紙醉金迷世界倒映裡的烏托邦

港彩經攝記作品在台灣展出

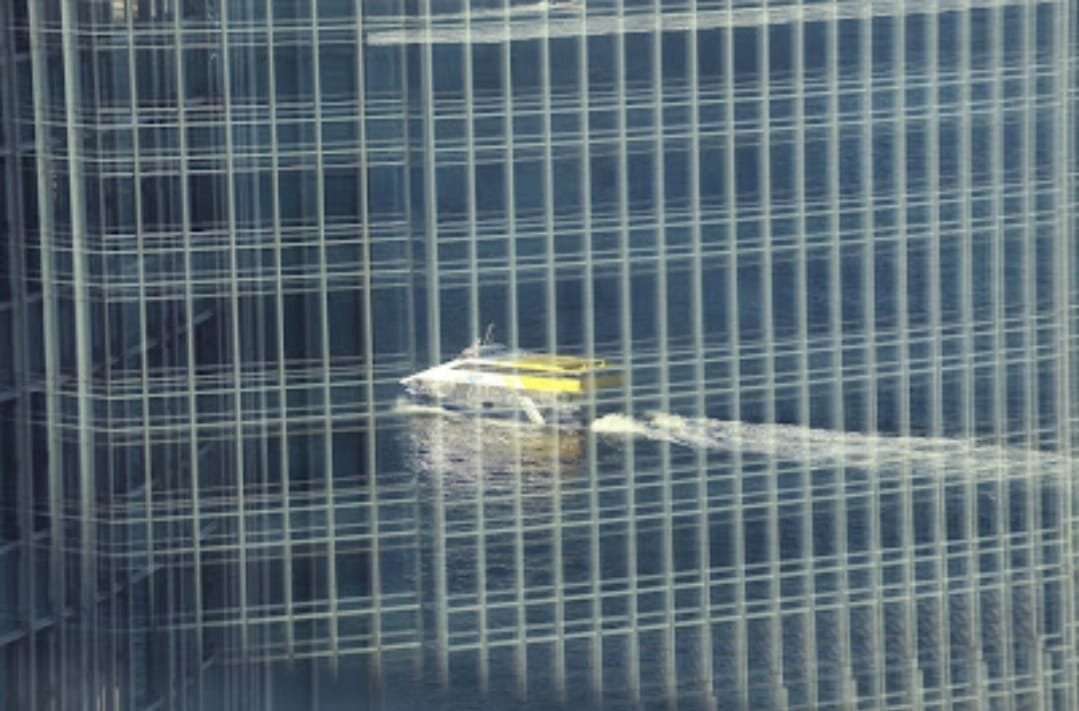

#攝影新賞SHOWCASE-- 香港攝影記者何柏基,正在台北 Cafe Society Taipei 舉行《影像邊緣》展覽。他在過去15年的本港金融財經新聞記者會,富麗堂皇的酒店會場,拍攝虛幻的倒映幻象,既反映「國際亞洲金融中心」紙醉金迷的世界,亦投射出自己內心嚮往的理想烏托邦。

「當年美好的時代,常常進出酒店影業績,酒店的影像反映在反光物表面,重疊起來,就像一扇能夠走進美好永恆世界的門;又像突破邊緣後,就能脫塵世的痛苦。」他說:「當然,現實沒有永恆,2019年後,與那線門的距離更遠。」

筆者找到何柏基分享,這輯作品背後的想法。值得一提的是,展覽場地由香港前攝影記者高仲明開設,定期展出攝影作品,身處台灣的讀者可以到場支持。

《影像邊緣》何柏基攝影展

日期:即日至9月23日

時間:星期二至日 4pm 至 12am (星期一休息)

地點:Cafe Society Taipei

地址:台北市中山北路二段77巷9號1樓

何:何柏基

N:Nathan

N:今次作品是你在酒店拍攝業績發布會的時候所拍?你拍攝反光物體上的倒映,想透過這種「虛」的照片表達甚麼?

何:過去15年經常拍攝關於金融財經新聞的記者會,除了業積報告記招,也有銀行、港交所、金管局、地產發展商或代理等等的記者會。記者會的場所,大多數都在港九各大酒店(台:飯店)舉辦。

酒店內的環境和裝飾都是反光的,例如水晶燈、餐具、雲石地板和牆壁、落地玻璃等等,工作忙時一單接一單,一天到訪幾間酒店,無意識間在那些倒映中看見自己,也可以説是,在我日常工作生活中,發現自己在另一個世界中。如果在半反光物體中見到自己,又似是一層薄膜把兩個相同但倒轉的世界隔開了。

N:《影像邊緣》名字是甚麼意思?

何:《影像邊緣》這個名字覺得抽象嗎?我想了很久,腦海中想著盡頭和邊緣兩個詞語,那一個比較接近我想表達的意思,最後個人印象覺得邊緣比盡頭的感覺闊一點,可能盡頭和消失點有直接關係,而點給人細和集中的聯想。

但我心目中那一點是闊和薄而且非常堅韌,具體說,我所講的那一點,是你照鏡時見到自己,舉起一根手指頭去意圖接觸另一個自己時那一點,便是我所説的影像邊緣了,我覺得眼前影像是虛的,因為我想像那一點的面積是很大的。

過去十幾年的創作環境和生活雖然不算完美,但整體都算順利,想說想聽什麼都可以,現在香港環境各方面都轉壞了,對比更加強烈!因為美好,所以害怕失去,當中有種虛幻不實的感覺。我在情感上想找一個出口,如果那層薄膜是屏障,突破邊緣後能回到從前比較美好的景象嗎?那麼十幾年前,想突破的原因就不是回到,而是到達更美好的被岸。

N:作為財經攝影記者,你是否可以從企業的業績會,看到香港多年來的經濟變化?例如經濟好時規模會盛大一點,環境差時會較簡單一點?

何:我覺得可能是新聞資訊的傳播系統改變了,香港的處境更加突出這種變化,從前的財政預算案記者會,剩計攝記都數百人採訪拍攝,現在同一件事可能只有幾十人來拍攝,整個行業縮小很多,記者會都需要台燈聲、公關、茶水、佈景等等的相關工作,現在都失去很多職位的工作機會。

N:在簡介中你提到消失點、烏托邦的門、Jim Carrey 的電影《真人Show / 楚門的世界》,可以分別再解釋一下嗎?

何: 消失點是一樣奇妙的事,你有一個目的地,如果視線沒阻擋,距離目的地越遠,景象會越細最後變成點,但在腦海中目的地的景象就好難有大細分別,因為是記憶和印象組成,看著遠遠目的地和腦中記憶的影像重疊時,你知道是現實但同時又感到虛擬,相反到目的地後,回想在起點的視覺時,會有相同虛幻的感覺。

要通過烏托邦之門,可能需要點無意識的狀態,雖然是我自己的幻想,就當是滿足自己的心理需要吧,那只是一種狀態,當眼睛適應了環境,意識回神後又回來現實了。《真人show》結局完全是我的寫照,無論我下定多大的決心,跳出舒適區,到最後只重重地撞在虛偽的佈景板,就像野鳥誤以為大厦玻璃的倒映是天空,直接撞死的情況一樣。

N:所以你想拍攝的是香港經濟蓬勃時紙醉金迷的影像,抑或投射個人內心的烏托邦?

何:酒店場所確實象徵紙醉金迷和衣香鬢影,也是我拍攝工作日常出沒的地方,這樣可以設定一個範圍去理解我看見的世界。

N:今次共揀了幾多張照片在台灣展出?你希望台灣觀眾可以與香港的照片產生怎樣的聯繫?近年有愈來愈多香港攝影作品在海外展出,你怎樣看這種趨勢?

何:今次在台灣展出了24張相片,關於台灣的觀眾看完後會有什麼感想我沒有太深入的考慮,但我會期望有知音人的回應,可能是視覺美感的認同,可能是我意想不到的想法,作品本身會發酵,也會帶領我前進,是攝影給我驚喜和樂趣的地方。

香港攝影作品在海外展出的趨勢我覺得好像一塊大石掉在水池,嘭一聲水花四濺,而我們便是那些濺在地上的水滴,繼續積聚向低下流動,其實目的地好像沒變,只是經過的風景不再一樣,可能我自己的藝術追求好內在,只要能拍攝能發表和交流討論就很滿足了。

N:你提到最近才開始深入理解美國攝影家Saul Leiter ,他對你有何啟發?是否有影響你這輯作品?

何:我覺得自己作品與Saul Leiter是望塵莫及的,但知道世界上有一位攝影大師同樣以反光倒映為題,我感到非常高興,他的顏色的佈局、意境捕捉和畫面構圖都注入大量印象派的風格,畫面與印象派畫家的畫風十分近似,題材也有街頭、酒店、咖啡座...... 最震驚是Saul Leiter把印象派筆觸和色彩,運用攝影技術表達出來,例如他拍攝的雨景、水濕的玻璃,濛瀧的意境都能準確演繹。

補充一點,今次展出的場地是一間路邊酒吧,店主把我的相片掛滿牆後拍了幾張相紀錄,

我看完的第一秒感覺是感動和喜悅,其中一張拍攝的角度是穿過酒吧玻璃門再見到我的作品,畫面有部分也是倒映也是作品,場地和我的作品產生的化學作用,佈展前我沒有預想到的,店主是我好友也是攝影師,感覺很奇妙,港台雖然分隔兩地但攝影聯繫我們。

N:向讀者簡單介紹一下自己。近年你花了不少時間拍攝香港生態照片和地景創作,距離上一次《香港窗景》展覽相隔6年,之後還有甚麼目標?是否會其他攝影創作?

何:我從事攝影工作和創作已經約20年了,近年全情投入拍攝生態照片和影片,是希望影響更多人自發關注和珍惜香港的大自然,雖然轉好的希望渺茫,但最少能在物種消失前紀錄美好一面,地景創作還是有做的,是自我平均心情的重要創作過程,近年都想製作攝影集,主題可能是香港的自然生態故事,或者是地景藝術的作品集,機緣巧合下店主邀請我舉辦攝影展,我只想了一會便開始重新編輯《影像邊緣》,覺得是適當時候展出了,經驗告訴我這是最好時機,就像一支美好年份的紅酒一樣想邀請大家品嚐一口。